Sono percepiti come potenziali predatori e possono lasciare tracce causando un forte stress alla fauna selvatica.

L’importanza delle Zone Umide

Le zone umide, come la nostra, svolgono molteplici funzioni fondamentali per l’equilibrio ecologico di tutto il territorio: controllano le inondazioni, effettuano un’efficace fitodepurazione delle acque trattenendo sostanze inquinanti sia organiche sia chimiche, bloccano la dispersione di anidride carbonica, talvolta in misura maggiore delle foreste, regolano il microclima. Da esse dipende la vita di specie di uccelli minacciati di estinzione, ma offrono anche, se gestite correttamente, altri servizi diretti all’uomo come la possibilità di fare turismo naturalistico, attività di ricerca e monitoraggio o di educazione ambientale.

Regolamento di accesso e fruizione

Divieto animali domestici

Divieto biciclette

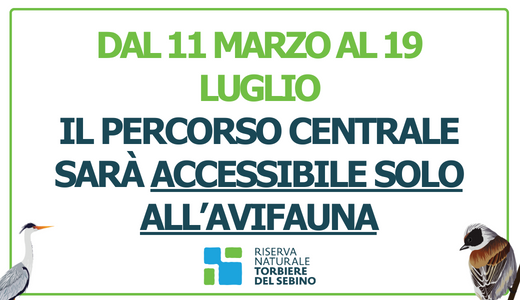

L’ingresso è consentito solo sul percorso sud – tratto ciclabile Brescia/Paratico.

Obbligo ticket d’ingresso

Disponibili presso gli ingressi ufficiali. Esenti i bambini sotto gli 8 anni.

Orari ingresso

L’ingresso in Riserva è ammesso tutti i giorni, dall’alba al tramonto.

Divieto picnic

Nella Riserva non sono presenti aree picnic proprio al fine di diminuire il disturbo alla fauna.

Divieto rumori forti

Non fare rumori troppo forti. Lasciati invece avvolgere dai suoni della natura.

Pesca

È consentita solo nelle zone indicate sulla mappa. Il ticket giornaliero è di 5€ (la macchinetta accetta solo monete).

Divieto sorvolo

Il sorvolo non è consentito né con il drone né con altri aeromobili.

Perché è importante la presenza di aree protette?

I parchi e le riserve offrono la possibilità di osservare e comprendere lo svolgersi dei processi naturali, la diversità e la ricchezza delle forme di vita le quali, a loro volta, ci conducono al reale desiderio di amare e conservare gli ambienti naturali, non per un mero scopo utilitaristico ma per il loro valore intrinseco. Infatti, esse rappresentano degli scrigni di biodiversità dove molte specie trovano rifugio. In particolare, la Riserva Torbiere del Sebino crea un “effetto isola” rispetto al territorio circostante molto urbanizzato, offrendo così un posto ideale sia per la nidificazione che come rifugio.

Progetti

La Riserva Naturale ha come obiettivi principali quelli della salvaguardia della biodiversità e del miglioramento dello stato di conservazione degli habitat presenti all’interno dell’area protetta. Per raggiungere questi obiettivi, l’Ente sviluppa progetti mirati in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico e professionisti esterni. Nel corso degli anni sono stati portati a termine diversi progetti, sia per quanto riguarda la tutela delle singole specie che quella di habitat più complessi. Oltre ai progetti volti alla tutela e alla conservazione, la Riserva pone particolare attenzione all’educazione ambientale.